「保育園から“プール熱です”って言われたけど、いつから登園できるの?」「何日休めばいいの?職場にも迷惑をかけてしまう…」そんなふうに悩んだ経験、ありませんか?

子どもが突然発熱し、呼び出されたその瞬間から、看病・仕事調整・家族への連絡と、目まぐるしい対応に追われるのが働くママの現実です。

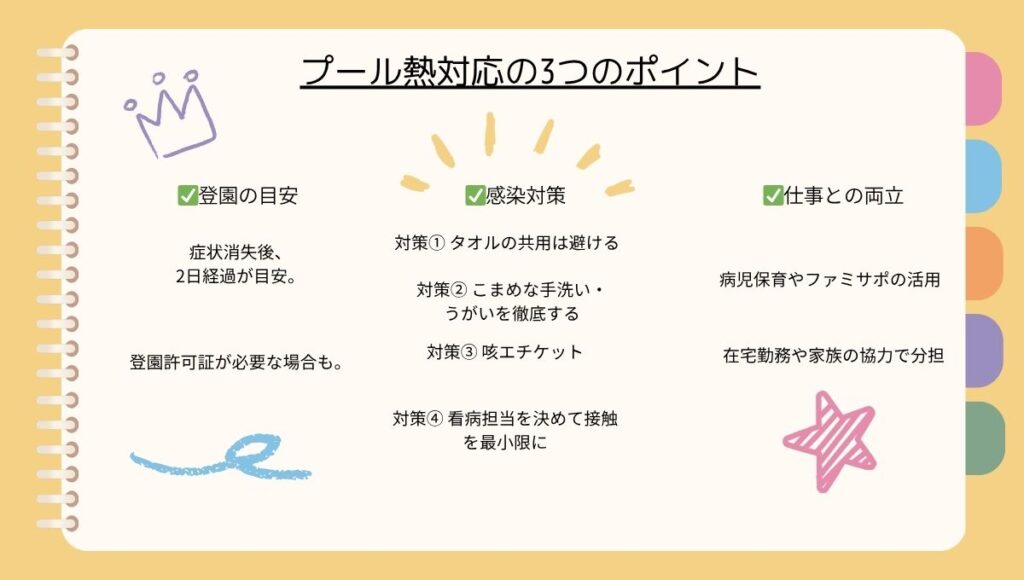

本記事では、厚生労働省や医師監修の医療情報をもとに、登園の目安、家庭内での感染予防のポイント、仕事との両立に向けた考え方や準備のヒントを紹介しています。

知っておくだけで「いま、どう動けばいいか」が見えてくるはずです。

いざというとき、あなたと家族の負担を軽くするために、ぜひ最後まで読んでみてください。

子どもがプール熱に!保育園はいつから行ける?

プール熱とは?症状と感染経路をわかりやすく解説

プール熱は、正式名称を「咽頭結膜熱」といいます。アデノウイルスの感染によって引き起こされる、子どもに多く見られる病気です。

主な症状は発熱、のどの痛み、結膜炎です。

主な感染経路は…

- くしゃみや咳などによる飛沫感染

- 手や指などによる接触感染

プール熱は主に夏場に流行し、特に5歳以下の子どもに多く見られます。治療法や予防接種はなく、対症療法が基本となります。

出典:厚生労働省|咽頭結膜熱

国立健康危機管理研究機構|

IDWR 2023年第42号 咽頭結膜熱

国立健康危機管理研究機構|

IDWR過去10年との比較グラフ(週報)

関西医科大学付属医療機関|

咽頭結膜熱(プール熱)【子ども】

保育園はいつから行ける?登園許可証は必要?

咽頭結膜熱は学校保健安全法上の第二種感染症に定められており、出席停止となります。多くの自治体・保育園では医師の登園許可証(意見書)の提出が求められます。

登園・登校の目安…

発熱、のどの痛み、結膜炎などの症状がなくなってから、2日が経過している

医師の診断を受けたら、症状の有無にかかわらず早めに保育園へ連絡しましょう。再登園の時期や提出が必要な書類についても、園と確認しながら落ち着いて対応することが大切です。

家族にうつさないために。家庭内でできる感染予防

家庭で実践!プール熱の感染予防4つの習慣

プール熱は、家庭内での接触や飛沫で感染する可能性があります。特に兄弟姉妹がいる場合は、同時に発症してしまうことも。家庭内での感染対策は、日常生活の中で無理なく続けられる方法を意識しましょう。

🔹 対策① タオルの共用は避ける

個別のタオルまたはペーパータオルを使用

🔹 対策② こまめな手洗い・うがいを徹底する

流水と石鹸によるこまめな手洗い、うがいを家族全員が行う。(帰宅時、食事の前、おむつ交換の後、トイレの後など)

🔹 対策③ 咳エチケット

マスクを着用する。

マスク着用が難しい年齢でも、咳エチケットを教える。

※咳エチケット…咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえること。

定期的に部屋の換気をする。

🔹 対策④ 看病担当を決めて接触を最小限に

可能であれば看病する大人を一人に限定

他の家族が必要以上に接触しないように距離をとる

出典:厚生労働省.咳エチケット

大磯町・こどもがかかりやすい感染症

国立健康危機管理研究機構|咽頭結膜熱

家族みんなで感染対策を共有しながら続けていきましょう。

仕事はどうする?働くママ・パパのリアルな対応術

お子さんがプール熱にかかると、働く親にとっては「仕事との両立」が大きな課題になります。ここでは、出勤の判断や職場対応など、現役で働くママ・パパに向けてリアルな対処術を整理しました。

出勤してもいい?保護者の判断ポイントと使えるサポート

保育園児のプール熱を看病している場合でも、保護者自身に症状がなければ、原則として出勤は可能です。ただし、職場や自治体の方針によっては、家庭内感染のリスクを考慮し、勤務制限を求められる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

出勤時は、基本的な感染対策(手洗い・マスクなど)を意識しつつ、同居家族への配慮も忘れずに行動しましょう。

登園できない期間、仕事との両立が難しいと感じたときは、外部の支援サービスを活用するのもひとつの手段です。

たとえば、病児保育のほか、地域によってはファミリーサポートやベビーシッターなど、病気の子どもを一時的に預かってくれるサービスがあります。

ただし、プール熱のように感染力が強い病気の場合、施設やサービスによっては受け入れが制限されることもあります。

また、事前登録や利用条件が定められているケースもあるため、早めに確認しておくと安心です。

出典:ことびあクリニック

急な休みに備える!職場との連携と準備のコツ

保育園から突然の「お迎えコール」。大事な会議の直前だったり、取引先との電話中だったり、どんなに忙しくても、子どもの体調は最優先です。でも、そんなとき「職場に迷惑をかけてしまうかも…。」と後ろめたさを感じることもありますよね。

だからこそ、日頃から家族と職場の両方で“もしものとき”に備えておくことが鍵です。

家族内での対応ルールを決めておく

保育園のお迎えのコールが来た時に、事前に誰がお迎えに行くかという優先順位を決めておくことで緊急時にすぐに動けます。あらかじめ保育園の電話が誰に届くかも共有しておくと安心です。

業務の引き継ぎや在宅ワークの準備

- 急な早退や休みに備えて、「担当業務の引き継ぎメモ」を社内に保存しておく

- 「在宅勤務日」を週に一度設定しておく

- Zoom会議を途中で離脱する可能性を事前に伝えておく

など、シミュレーションしておくことで、実際に起こったときの負担を減らせます。

まとめ

プール熱は子どもにとってつらいだけでなく、保護者にとっても登園停止や仕事との両立など、さまざまな対応が求められる感染症です。

この記事では、登園の目安や必要書類、家庭内での感染対策、そして働く親としての備えまで、幅広く紹介してきました。

慌てずに対応するためには、正しい情報を事前に知っておくことが何よりの助けになります。

今まさに看病中で大変な方も、今後に備えたい方も、この記事が少しでも心の支えや行動のヒントになれば幸いです。